考上大学却不会工作,家长宠出来的孩子,未来真能出人头地?

一群大学生,毕业了还问老师:“放暑假了,为啥要上班?”这话听起来像笑话,可真真切切发生在现实里。这些年轻人,拿了文凭,却连实习协议都不会签,老师得手把手教,还得附上教程。稍一批评,他们就哭,哭完直接摆烂,啥也不干了。这不是个别现象,而是整整一代人的缩影。

家长们总觉得,孩子考上好大学,就能被大公司抢着要,月薪几万,人生开挂。可现实呢?很多学霸连基本的工作能力都没有,更别提为人处事了。数据摆在这儿:2023年,中国高校毕业生超1100万,可有近三成人在毕业后半年内找不到工作。企业HR常抱怨,招来的年轻人干活不行,态度还差,稍微加点班就喊累。

这些孩子从小被保护得太好,衣来伸手,饭来张口。家里啥活都不让他们干,洗个碗还得给钱。结果呢?他们不知道生活有多难,也不懂父母的辛苦。问他们为啥不努力,他们说:“干嘛那么拼?工资低的工作看不上,累的工作不想干。”有个学生嫌当导游太辛苦,顶着太阳陪游客逛景点,还得排队买票,觉得这活儿配不上自己。

更离谱的是,有些孩子连自己的实习单位都懒得找,直接问老师:“你帮我定个打卡位置吧。”老师每天还得像看小学生一样,监督他们打卡,确保安全。有一位大学老师无奈地说:“我们教大四学生,跟教幼儿园似的,得一步步喂到嘴里。”这不是夸张,是真事。

问题出在哪儿?从小到大,这些孩子只知道埋头考试,刷题刷到麻木。学校教他们怎么拿高分,却没教他们怎么面对真实世界。心理能力没跟上,遇到挫折就崩溃。2024年,全国心理咨询机构的数据显示,青少年和青年群体的咨询量激增,很多人表现为低欲望、无动力,甚至成瘾,比如沉迷游戏、短视频。医生说,这种“低欲望综合征”在年轻人中越来越常见。

有个男生,考茶艺师证,500道题刷一刷就能过,老师还陪着上课刷题。可他就是没考过,还抱怨:“我考不过,你干嘛逼我补考?让我再丢一次人吗?”这话听着让人心凉。不是他不会,是他压根不想努力。这样的孩子,上了职场,能行吗?

家长也有责任。很多家长把孩子当宠物养,要啥给啥,从不让孩子吃苦。有的家长觉得,孩子是学霸,毕业后肯定有人抢着要。可学霸不等于能力强。企业看中的是解决问题、沟通协作的本事,不是你高考考了多少分。还有家长,孩子一说抑郁,就觉得孩子可怜,啥都顺着。结果呢?孩子觉得一切都是理所应当,连感恩都不会。

这代孩子的心理问题,早就埋下种子。小时候,家长和学校只盯着成绩,忽略了能力的培养。孩子没有劳动的机会,也没学会独立思考。家里条件好了,啥都不缺,可精神上却空虚。医生说,很多年轻人来咨询,表面看啥都不缺,实际上情感麻木,没目标,没动力。有的甚至连同情心都没有,只想着自己。

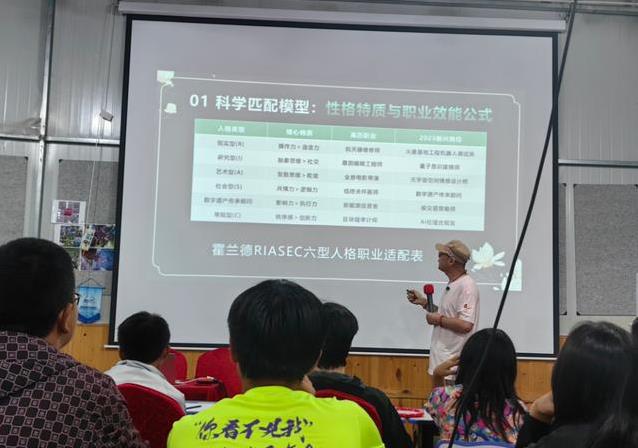

怎么解决?专家说,得从小让孩子有“能力感”。不是光考试拿高分,而是让他们干点实事,比如做家务、参加活动,感受到“我能行”。有个营地专门帮问题青少年,孩子去了几天,学会了划皮划艇、泡茶,慢慢找回了自信。这样的活动,比逼着刷题有用多了。数据支持这点:2024年,参与户外拓展的孩子,心理健康评分比普通学生高出20%。

还有,家长得告诉孩子真相。家里条件咋样,父母有多辛苦,都得让孩子知道。有的家庭,每天只能吃土豆,就得让孩子明白,生活不是天上掉馅饼。孩子参与家庭事务,比如一起干活、讨论家里的开支,他们才会觉得自己是家里的一份子,而不是啥都不管的少爷小姐。

学校也得改。现在的教育,太多统一标准,把孩子教成工具人。专家建议,学校应该多些开放活动,比如让孩子自由探索兴趣,而不是一味追求成绩。国外有些学校,学生可以自己设计项目,老师只给建议,不手把手教。这种方式,能让孩子学会思考和解决问题。

最后,留个问题给大家:这代孩子的问题,到底是家长、学校,还是社会的错?或许,每个人都有责任。重要的是,我们得一起想办法,让孩子不仅有文凭,更有面对世界的勇气和能力。

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6