社区该不该给娃开设自习室?

本文转自:北京晚报

有人希望长期开放 有人觉得需求不大

社区该不该给娃开设自习室?

新闻聚焦

图书馆暑期延时 助力孩子自习

晚上8点,西城区德胜街道图书馆的自习室内灯火通明。初二学生李晨雨正专注地写着暑假作业。像她一样看书、写作业的学生和青年人有十几位。有人戴着耳机、有人对着电脑屏幕,除了书写和翻书的声音外,自习室内非常安静。“在家学习容易分心,这里环境安静,效率特别高。”李晨雨说。

遇到查阅资料、找书的学生,值班的管理员会主动帮忙,还给有需求的读者提供热水。暑假期间,这样的场景每晚都会持续到9点。

作为西城区图书馆分馆,德胜街道图书馆面积达800平方米,藏书四万余册。据街道相关负责人介绍,每年暑期图书馆都会延长开放时间,从原来的晚上7点30分延至9点。延时开放期间,日均接待读者量比平时增加近三成,其中青少年占比超六成,多为自习、写作业。

对于街道图书馆的延长服务,家住安德里北社区的樊女士直言帮了自己大忙。“这个假期,孙子是图书馆的常客,每天去少则半天,多则整天。约上一两个同学,不仅能一起讨论作业,还能互相督促。”她说。

暑假期间,图书馆还准备了防暑药品和饮用水,让读者在舒适的环境中阅读学习。

冯晨清 制图

今日我主持

主持人:秦秀玲

近年来,随着居民阅读、充电、办公等需求的增多,不少社区利用公共空间开设了自习室。不仅如此,街道图书馆、书店、公共文化空间内也提供自习服务,对社区空间进行了有效补充。在实际体验中,有居民为24小时自习室点赞,也有居民担心资源紧张,无法长期维持服务……这些形式多样的自习室是否叫座?服务效果如何?居民、社区工作者和运营管理者有着不同的看法。

各有说法

方便安全

地方不用大 常设暖人心

对于居民来说,能够长期、固定提供自习服务的社区公共空间最受欢迎。今年5月,西城区椿树街道琉璃厂西街社区利用闲置空间升级而成的木春社,成了左邻右舍七八位中小学生放学后、假期中自习的首选。

木春社总面积不过90平方米,入口处的签到表上记录着每天来此自习的孩子的名字。自习室的设置,源于居民们的刚需。琉璃厂西街社区是典型的老社区,居民们住在胡同中,平房里的家庭空间有限。夏天一到,为了给孩子一个安静的学习空间,大人们经常出门溜达。即便家里地方够大,老人和孩子也常常因为空调的事彼此将就。“爷爷奶奶怕吹,我写作业怕热,有时候他们就拿着扇子坐在家门口。”三年级学生胡家兴说。

吃完中午饭,胡家兴来到木春社。看到志愿者关淑芳奶奶和小伙伴孙佳跃,他主动打招呼,签到后就来到小桌前写暑假作业。不一会儿,8张小桌就满员了。关淑芳和另一名志愿者张英一边嘱咐孩子们喝水,一边强调写完作业才能看课外书、做游戏。这里每天都会有两位志愿者在下午时段负责“看班”,当孩子们学习上遇到难题时,还会提供帮助。

坚持预约制 空间更灵活

走访中,记者注意到,像这样自习人数相对较少、人群较为固定的自习室在城区较为集中。而在通州、顺义、门头沟等地,有条件的社区则采用预约制,精准服务居民。

在顺义区空港街道优山美地社区居委会,超过350平方米的办事大厅中,社区工作人员的办公地只占30平方米,其余都变成了居民可免费使用的公共空间。除了共享工位外,这里还有两间会议室、一间自习室、一间畅聊室,全部面向居民开放。在自习室内,一位居民正聚精会神地上网课。房间内的无线网络信号很强。“不仅有单间自习室,还有可以多人一起自习的圆桌。居民只需提前和社区工作人员用短信、微信预约,就可以准时使用。”该社区党支部书记、居委会主任欧颖介绍。

她表示,根据居民所需,自习室和会议室内添置了投影、液晶屏等设备,覆盖网络、中央空调,可以随时进行视频会议,10个座位的小自习室和容纳20多人的大会议室能够满足不同的需求。其中,特意布置的隔音效果很好的单间自习室,成为居民预约的首选。

需求有限

仅限假期使用 平时不开

社区开设的自习室虽好,也有难以兼顾之处。对于一些图书馆、公共文化空间来说,自习服务主要在寒暑假提供,开学后随即结束。对此,有居民表示希望能够改季节性为常设。但对于运营方和社区工作人员来说,也存在现实困难。“首先是人数的问题,如果说需求者数量较少且不固定,那么我们就要考虑居民的其他需求,以便有效利用空间。”一位社区工作人员表示。

在城区经营一家综合文化空间的刘女士认为,单独空间平时主要提供会议、团建等服务,有利于增加收入,这样才能在寒暑假反哺居民,让自习服务阶段性保持下去。

为了满足更多人群阅读、自习的需求,很多图书馆、书店推出了24小时阅读服务,很大程度上缓解了社区无法长期提供自习室的问题。但是,这些24小时书店多集中于城区和繁华地段,对于学生、老年人来说,并非性价比高的首选。

多数座位空置 有点浪费

记者在城区一社区自习空间发现,该空间虽配备12个座位、空调及照明设备,但日均使用不足3人次。工作日上午经常仅1人独坐,周末下午最多也仅4人使用,多数座位长期空置。

“平时上班没时间,周末更愿在家学习,这空间开放半年我就去过一次。”居民王女士表示。另一位居民张先生认为:“社区更需要老年活动站或儿童游乐区,自习空间常设有点浪费水电和管理成本,没必要一直开着。”

同样,在有些社区自习室里,儿童和青少年的标识非常明显。课桌椅高度适配中小学生,墙面贴满卡通贴纸,难寻成年人适用的座椅。晚间时段,有些成年自习者甚至因为充电口不足而自带充电宝。

“想找个安静地方备考,但空间处处为孩子设计,我们用起来很不方便。”居民刘先生无奈说。居民陈女士建议:“希望增加可调节座椅、增设充电口,让学生和上班族都能有合适的学习环境,别只侧重单一群体。” 本报记者 张骜

社区探索

开办丰富实用活动 “自习+”吸引更多人

傍晚时分,朝阳区安贞街道市民活动中心的24小时图书馆内依然人气满满。

图书馆不大,大约40个位置,几乎座无虚席。角落里,一名年轻人对着电脑,戴着耳机,手中握着一支笔,不时在本子上做着笔记;另一侧,一名老年人正捧着报纸仔细阅读。“可以24小时自习”一度是这里吸引众多读者的法宝。

“最近两年,我们这儿可火了,附近有学习需求的居民纷纷前来,几乎每天都是满员状态。有考研的学生、准备出国留学的年轻人,也有年纪较大的居民,他们因为家中没有独立阅读空间而选择来这里,甚至春节期间也有人在这里学习到凌晨两三点。”安贞街道市民活动中心主任常昭一告诉记者。

尽管很受欢迎,可该图书馆探索的脚步并没有停下,他们用“自习+”延续着这里的人气,也给读者提供更多的精神食粮。在图书馆最里面的儿童阅读空间,白天经常会举办亲子活动;常来自习的安贞医院的医生们,也应邀给居民做健康科普讲座。

“今年,我们正在筹备更多类型的读书会,创新活动形式,希望以‘小而精’为特点,为市民提供更优质的服务。”常昭一说。 本报记者 张骜

网友热议

“社区开设自习室让家长点赞,它离家近,环境好,孩子独自去,家长也能放心;而且自习室里的学习氛围好,孩子在这里能互相督促。”——用户7971297450

“可以开设自习室,但是要规范管理,厘清责任范围,否则出了事谁负责?”——快雪时晴Felix

“在假期,这样的自习室利用率还高一些,但是平时真有那么多人使用吗?要是空着可就太浪费了,在开设之前要进行调研做好规划。”——用户7969650945

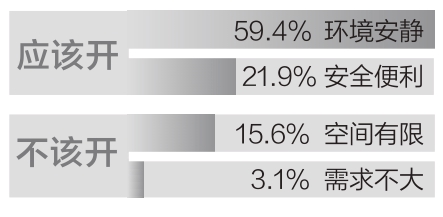

针对本次话题,北京晚报官方微博推出了“社区该不该给孩子开设自习室”的调查,网友们的回答如下——

话题预告

邻里圆桌下期话题将关注“小区里该不该设立亲情车位”。对此,您有何看法?欢迎拨打本报热线电话85202188、85202199或关注北京晚报官方微博和我们唠唠。您还对哪些邻里问题感兴趣,也欢迎与我们交流。

保存图片到相册

打开微博“我”页扫一扫查看微博主页

(教育责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6